Story

奥山 純一

Junichi Okuyama

奥山 純一

Junichi Okuyama

私たちの取り組みについて

割れた陶磁器の欠片(かけら)に初めて出会った時、私にはそれが人間に見えました。

こう話すと、多くの人は「はて?」と思うことでしょう。

私自身、奇妙なことを言っているような気もするのですが、福祉の領域で長らく障がい者就労支援の仕事をしてきた私の目には、確かに、かけらの数々が、障がいのある人々の姿と重なって見えたのです。

私たちの拠点である石川県南部で生産される九谷焼。「九谷五彩」とも呼ばれる鮮やかで豊かな色合いが特徴的で、全国的に広く知られています。しかし、生産の過程で約1割が「規格外品」として廃棄されていることをご存じでしょうか。

パリンと割れて使い物にならなくなったかけらのみならず、日常の中で使うには不便がないほどの小さな傷でも、正規品から弾かれ、規格外のレッテルを貼られています。その現状が、人間が勝手に決めた「健常者」という枠組みから弾き出されてしまう人々と重なったのです。

果たして「規格外」とは、一体誰が決めるものでしょうか。

はみ出したもの、あぶれたもの、それらは本当に「価値がない・低い」ものでしょうか。少し角度を変えて見つめ直してみると、他の景色が立ち上がってこないでしょうか。

2024年1月1日に石川県全域を襲った能登半島地震。大地の揺れでバラバラに割れた陶磁器のかけら約5トンが私たちの元に舞い込み、以来、それらを見つめ、つなぎ合わせることに向き合っています。歪なかけら同士をつなぎ合わせる営みは、困難であり、希望でもあるのです。

“かけら”と“かけら”を継いでいく。CACLの取り組みとは?

私たちCACLは、本来であれば規格外や廃棄物となっていく工芸品や陶磁器片を収集し、アート作品やプロダクト、建築材料などとして再活用する取り組みをおこなっています。九谷焼だけでなく多くの伝統工芸品が、全国のお店や家庭で手軽に使ってもらえるようにと大量生産の仕組みを整えてきた歴史の中で、約1割が規格外品になる現状があります。

本来捨てられるはずだった、そうしたものに新たな価値を見出し、追求するチャレンジを続けています。

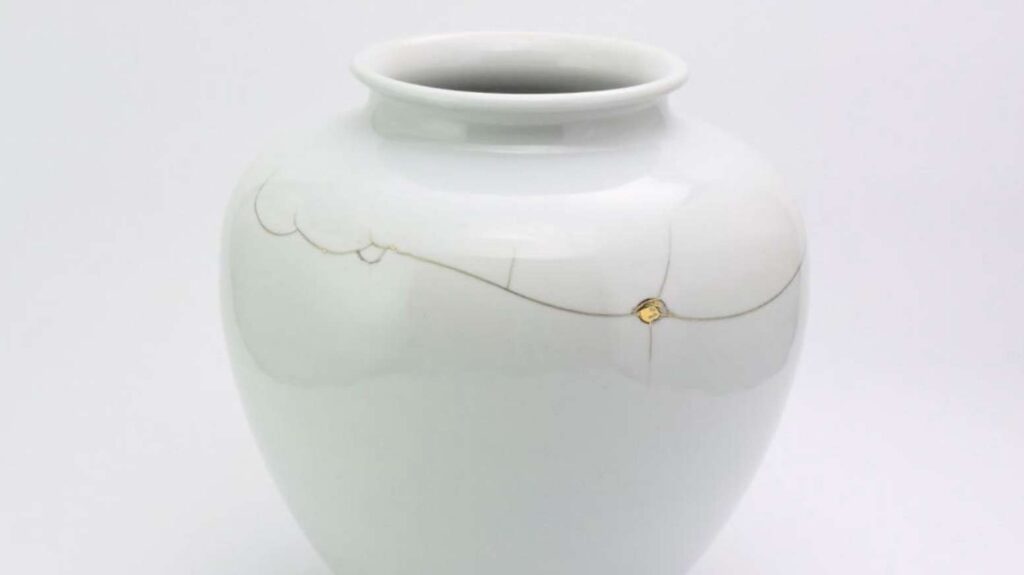

石川県の伝統工芸である九谷焼や珠洲(すず)焼の陶磁器片を、輪島塗で知られる能登の金継ぎ技術を用いてつなぎ合わせる。これが代表的な手法の一つです。

また、障がいのある人々が自分らしく働く場所と機会をつくることもプロジェクトの大事なミッションであり、集めてきた陶磁器片を分類したり研磨したり、転写といって陶磁器の模様を貼り付ける作業などに携わってもらっています。

具体的に制作するのは、アート作品をはじめ、お皿や壺、椅子などの実用品など。プロジェクトの拠点である石川県能美市の工房では、地域内外のお客さんとともに九谷焼の陶片を使った箸置きをつくるワークショップを開いたりしています。また、最近では、建築材料としての可能性にも注目してもらえるようになり、建築家の永山裕子さんが設計を手がける玉川髙島屋S・Cの館内スペースに設置されたベンチの制作において、規格外となった九谷焼を骨材として使っていただく機会に恵まれました。

九谷焼の白磁と鮮やかな色合い、珠洲焼の素朴な灰色、輪島塗の漆の質感。石川県の各地に点在していた、異なる技術や素材の融合は、美しく、新鮮です。かけらとかけらを継ぎあわせることで、技術を未来につないでいく起点になりたい。そんなふうに考える日々です。

能登半島地震からの1年。偶然と必然のつらなり中で

一連の取り組みは、“偶然と必然”のつらなりの中で渦のように動いてきたと言えるかもしれません。それはもちろん、2024年1月1日に起きた最大震度7の能登半島地震と無縁ではありません。

さかのぼること半年余り。2023年の初夏に九谷焼の陶磁器片に初めて出会った私は、冒頭に書いたような強烈なインスピレーションを得たものの、どのような形で「規格外」を問い直す企みを形にできるのか、勘案し、実験を繰り返していました。まずは九谷焼を理解するところから、との思いから、台湾や中国に九谷焼を売りに出向いたり、陶磁器片をボンドなど様々な素材でくっつける実験をしたり…。試行錯誤を続けていました。

なかなか突破口が見出せずにいた頃、あの震災が起き、数日後には約5トンの九谷焼の陶磁器片が、一気に私の工房へと集まってきました。

大地の揺れで、一瞬にして「かけら」の山となった九谷焼を眺めながら「何かしなくては、何かしなくては」と焦っていた時、私の元に一本の電話がかかってきました。

相手は、輪島市で漆器業を営む「高洲堂」の大向正浩さん。塗師屋(ぬしや)といって、漆器制作の総合プロデューサーのような役割を果たす大向さんが、「輪島が大変だ、助けてくれ」と窮状を訴えてきたのです。

震災で輪島の漆職人の自宅兼工房は、8割が全壊または半壊していました。住むことも働くこともできずに、輪島を離れて避難せざるをえない職人たちがたくさんいました。

職人の仕事は、ピアニストやアスリートにも似ているところがあり、1日でも手を動かさなければ「なまっていく」のだといいます。124もの細かい工程を、地域内の職人たちが分業制でつくりあげていく輪島塗。地域全体でものづくりがストップし、状況は絶望的でした。輪島塗の消滅すらも、大向さんの頭にはよぎっていたようです。

同じ石川県で伝統工芸品に携わる身として居てもたってもいられず、まずは、能美市にある私の工房と仕事を、輪島塗の職人に提供させてほしいと申し出ました。手を動かし、賃金を得て、誇りと技術を保ち続けて欲しいと思ったのです。

やってこられたのは、輪島塗の蒔絵師(まきえし)である江端俊雄さん・博行さん親子。器に金や銀の粉で絵や文様を描く「蒔絵」の職人です。私は、江端さんたちに仕事をしてもらえるように急いで仮設工房をしつらえ、九谷焼の陶磁器片を金継ぎしてもらう仕事を依頼しました。

九谷焼の陶磁器片を、輪島塗の職人が継ぐ。

地震によって転げて、穴が空いてしまった壺に、かけらを金継ぎすることで出来上がった最初の作品を見た時、繊細で美しい立ち姿に心底驚きました。そして改めて、地震という災厄によって、人々の心や伝統、技術にぽっかり空いた穴を継ぎ、新たな価値を見出していく決意を固めたことを今でもよく覚えています。

CACLのプロジェクトで最初に出来上がった作品

大向さんからのSOSを受けてほどなく立ち上げたクラウドファンディング「STAND WITH NOTO PROJECT」は、様々な支援者のおかげで大きな活動となっていき、最終的には1,073名から2,200万円以上を預けていただきました。

人から人へと縁をたどって、東京都内の様々な場所で展示やイベントにも参加させてもらい、2024年4月にはイタリア・ミラノの家具見本市・ミラノサローネで、私たちの作品を展示することもできました。海外の方たちの熱心な視線がとてもありがたく、かけら継ぎプロジェクトから生まれたアートを通じて、美しさは言葉や地域を超えて共有し得るのだという希望を持ちました。

また、11月には金沢21世紀美術館「すべてのものとダンスを踊って―共感のエコロジー」展にアート作品を出展。石川県だけでなく北陸地方を代表するアートの中心地で作品を見てもらう機会を得たことは、偶然と必然のつらなりが、一つの集大成として身を結んだ瞬間だったと思います。

イタリアの「ミラノ・サローネ」での展示の様子

他者のテンポ、自然のリズムに目をこらす

一方で、異質なもの同士が出会って新たな価値を作るというのは、“言うは易し行うは難し”であり、私も職人もスタッフも、本当に苦労が絶えませんでした。

特に大変だったのが互いの「テンポの違い」を認識すること。輪島塗には124の工程があり、独特のテンポでものづくりが進んでいきます。これは漆の乾きの問題が大きく、季節や湿度などに常に影響を受ける自然素材を使っているからこそ、すごく時間がかかったり、逆に「この瞬間を逃せない」というタイミングでいつでも手を動かせるようにしておく必要があったりして、せっかちな営業気質の私にとっては、その特徴を掴み切るまでに時間がかかりました。

けれども、思い返してみれば、これこそが私自身が世の中に問いたいことそのものである、と今なら言えます。

工業製品を作るうえでは、人間が品質や工程に関するルールを決めてコントロールし、結果、「規格外」を選り分けていくわけですが、漆のリズムはコントロールできません。漆職人という“他者”に出会い、自然というコントロール不能なものと向き合うことで、「ルールとは一体、誰のための、何なのか」を問い直すことを、私自身が実体験する日々だったように思います。

当然のことながら、被災して地元を離れ、慣れない環境でものづくりをする職人たちのストレスは、いっそう計り知れないものだったと思います。職人にとっての要である「自分の道具」を使えない、作業が行き詰まった時に相談する仲間もいない。ましてや、いつも扱っている木地ではなく、陶磁器片という新たな素材との対峙。

摩擦と協創はまさに紙一重で、不安な状況の中でそこを乗り越えようと努めてくれた職人には感謝してもしきれません。

今では、毎日のように職人たちが新しい提案をしてくれるようになり、嬉しく、心強く感じています。「鯰尾兜(なまずおかぶと)を作りたい!」「陶磁器片と漆塗りでチャレンジしてみるのはどうか?」と自分で生成AIでサンプル画像を作って見せてくれたり……。

そんな時、私は奇跡を目の当たりにしているような気持ちにもなるのです。

もしも震災がなければ、輪島塗の職人が、輪島という地域を出て、慣れない場所でものづくりをすることはなかったかもしれない。九谷焼や珠洲焼、輪島塗といった伝統工芸同士が出会い、衝突したり融合したりして、混ざり合う現実はなかったかもしれない。国境や言語を超えて人々の心を動かすアートは生まれていなかったかもしれない。

多くの被災者を出し、地域をどん底へと突き落とした大地震を、どのように受けとめ、未来へとつないでいくのか。犠牲と憤り、そして希望のどれからも決して目を背けず、考えつづけ、動き続けること。

これが私たちの使命なのだと感じます。

穴をあけ、かけらを継ぎ、社会に問う

福祉の事業に長く携わり、能登半島震災を経験しながら、「かけらを継ぐ」プロジェクトを率いてきた立場として、少しずつわかってきたことがあります。

それは、本来は相対的なものでしかないはずの「価値」や「強さ」が、いつのまにか固定化されている社会の危うさです。

能登半島地震で輪島塗の職人の多くが、家と職を失いました。「先生」と呼ばれ地域から敬われてきた人が、突然「被災者」として苦しい日々を余儀なくされました。災厄は「平時=ふつう」を揺さぶるものであり、当たり前に暮らせていた人を一瞬で「弱い者」に転じさせるものです。

大向さんの家族は、震災で隆起した能登海岸線を歩いた

しかし真の問題は、弱い立場に転じてしまうことそのものではなく、弱い立場になった時に弱いままで居続けさせられる社会構造の側にあると思うのです。震災に限らず、事故や環境の影響で障がいをもった人たちが、一生不便で苦しいまま生きていかざるをえない世界はおかしい。私にとっては居心地が悪く、希望を感じにくい社会です。

私は知っています。障がいのある人々と陶磁器片、そして被災者。人間が勝手に決めている「正常」から弾き出された存在は、視点を変えてみるだけで、全く違う彩りを帯びていたり、全く新しい価値を生み出す起点となります。

ただし、どれも「それだけ」では完成しません。重要なのは、つなぎ合わせ、掛け合わせること。

福祉の世界で「障がいへの見方を変えましょう」と叫び続けるだけではなかなか難しかったことが、伝統工芸の継承者不足問題と掛け合わせることで、「雇用」や「マーケット」を生み、課題にまつわる「関係者」を増やすことにつながりました。震災を契機に金継ぎの技術と陶磁器が交わり、つなぎ合わされたことも同様です。

さらに、世界的に大量生産・大量消費・大量廃棄の経済システムや習慣が見直され、環境問題やSDGsへの意識が高まってきていることも、私たちのプロジェクトとの「のりしろ」になると考えています。土に還すのが非常に難しい陶磁器片を、いかに再利用していくか。建築や素材メーカーとのコラボレーションなどには大きな可能性があると感じています。

それは単に「掛け合わせによって経済合理性を担保する」という話をはるかに超えて、人々が自分本位の常識や、人間本位の社会システムを疑うきっかけになるはずです。

先に記載した21世紀美術館での展示では、展示用の台座などを一切使わず、全ての作品を床に並べました。土から生まれた焼き物でできたアート作品が、同じ地平に鎮座する。そういう世界観を表現したかったのです。膝を折り、作品を眺めてくださる来場者の方々を見るにつけ、小さくともここに“ふつうを疑う風穴”があいていくはずだと祈るような気持ちでおります。

金沢21世紀美術館での展示風景

今後は、震災を契機に積み重ねることができた知恵や経験を生かしながら、輪島塗、九谷焼、珠洲焼にとどまらない石川県内の他の工芸品との融合も目指したいです。さらに、石川以外の地域や海外の素材や人、技術と取り組みを広げていけたらと考えています。

また、アート作品や日用品、建材のみならず、建築や空間などランドスケープデザインにおいても、「正常」や「普通」を疑う視点を持ち込んだプロジェクトを進めていく予定です。

正直に書いてしまえば、「今後どうしたいか」なんて、一言で言い表せるほどクリアに見えていないのが現実だったりします。それほど、この世の中のありとあらゆる場所に点在する“かけら”に目を向け、継いでいくという営みには、自分の想像を超えた可能性があるとも感じています。

果たして「規格外」とは、一体誰が決めるものでしょうか。

私たちの取り組みは今後も問い続けていきます。国境や言語を超え、手法や領域の境界線に目を凝らし、新たな継ぎ目をつくっていきます。それは、私たちを縛る常識に風穴をあけ、偶然と必然のつらなりを、より良い未来へとつないでいくと信じています。

構成協力 ロバート キャンベル